第5.5回演奏会《再振替公演》

2021年7月10日(土)

13:00開場 13:30開演

《ドイツ交響楽の系譜 vol.2》

神奈川県立音楽堂

指揮 須藤裕也

L.v.Beethoven 交響曲第8番 ヘ長調 Op.93

F.Schubert 交響曲第8番 ハ長調 D944

山から早瀬が流れ出て

雨が普段の川岸から

溢れるように、底知れぬ

詩情に燃えるピンダロスは

抑えた声で、詩を作った。

アポロの祭りの桂冠は

そういう詩人に似つかわしい。

新しい詩を大胆な

ディテュランポスで繰り広げ、

規則にはない韻律を

使っているのだ。

(ホラティウス『歌集』4−2より)

交響曲の源泉あるいは起源に関する学説は、必ずしも統一をみているわけではない。しかし、複数の源泉からうまれた流れが、ひとつの大きな奔流となってベートーヴェンへと収斂し、そこからまた分かれていったということは言えるだろう。ベートーヴェンにおいては、交響曲を作曲するという行為は、ハイドンやモーツァルトなどそれ以前の作曲家とは異なる次元のものであった。

ベートーヴェンが引き起こした交響曲という水脈における震撼は、交響曲に対する人々の理念にも変動をもたらした。新しい時代の交響曲がいかにあるべきかということが、ベートーヴェンの交響曲をモデルにしてさまざまに論じられるようになったのである。たとえば、ドイツの作家E・T・A・ホフマンは、ベートーヴェンの交響曲から無限性とそれに連なる崇高という美的概念を聴きとって、「ベートーヴェンの音楽は、恐怖・戦慄・驚愕・苦痛の梃子を動かし、まさにあの無限のあこがれを、ロマンティクの本質を呼び覚ます」(”Kreisleriana” Kapitel 6.)と述べている。ホフマンによるこのベートーヴェン崇拝は、「崇高」をキーワードとするロマン的な交響曲観の源泉となった。18世紀の美学者ヨハン・ゲオルク・ズルツァーによる事典『美しい諸芸術の一般理論』(以下、『一般理論』と記す)における「交響曲は偉大なもの、荘厳なもの、崇高なものを表現するのにとりわけ向いている」(Sulzer, 1794, S. 478.)という言葉は、このような潮流に位置付けられるものであろう。

さて、『一般理論』には、先の引用に続けて「交響曲におけるアレグロとは、さながら詩におけるピンダロスの頌歌である。それはまさにピンダロスの詩のように、聴衆の魂をふるわせ高揚させる。そして、そこで幸福を感じるためには、ピンダロスの詩を味わうのと同じような精神と、想像力と、芸術学が必要とされるのである。」(Sulzer, 1794, S. 479.)とある。ピンダロスは古代ギリシアの詩人で、主としてオリンピックの祝勝歌や、神の栄光・君主の徳などを讃える頌歌(Ode)を遺した。彼の頌歌が近代ヨーロッパの読書人たちにいかに大きな波紋を投げかけたかは、『一般理論』で見たように、交響曲の理論にそれを適用する者がいたということからも窺える。

18世紀においてピンダロスの頌歌は、綿密な計算によって作り出された不規則なリズムと、それによって生まれる「溢れ出る水の流れ」のような推進力という観点によって理解されていた。よって、それを応用した交響曲における頌歌の理論も、同様の観点から楽曲を分析していくことになる。音楽理論家ハインリヒ・クリストフ・コッホは1793年の書物で、ピンダロスの頌歌について述べた『一般理論』の文章を詳細に引用したあと、「〔交響曲の〕メロディー部分は通常、他の楽曲の楽段におけるよりもいっそう、互いにしっかりと結びついており、強く突き進んでいく。つまりこれらのメロディーは、個々のパラグラフがはっきりと知覚されないほどの牽引力とまとまりを持っているのである。」(Koch, 1793, S. 305-306)とまとめ、交響曲における旋律の流れが、個々の要素の緊密な結びつきによって生まれると説明している。

「頌歌の理論」に従えば、旋律の推進力を生み出す源流は、楽曲構造やモチーフ発展における計算された不規則性にある、ということになろう。20世紀ドイツの音楽学者カール・ダールハウスは『ベートーヴェンとその時代』において、コッホらが読みとった「ピンダロス頌歌」とベートーヴェンの交響曲との音楽的な類似を、詳細な楽曲分析によって示している。以下、ダールハウスによる交響曲第8番第1楽章冒頭部分の分析を見てみよう(ダールハウス、1997年、145−147頁)。

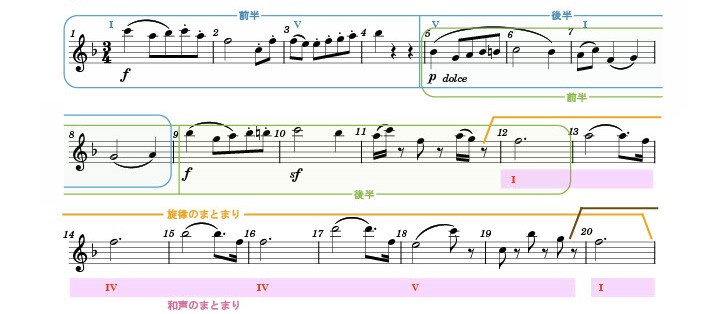

ダールハウスによれば、この楽章が聴き手に与える淀みなく流れるような印象は、フレーズ終わりの両義性、すなわち「フレーズの終わりが次のフレーズの始まりでもある」という性質によるものである(譜例1)。冒頭〜8小節目までのフレーズは前半と後半に分けられ、それらはリズムと和声に関して対比関係に置かれている。ところが、後半にあたる5〜8小節は、同時に5〜12小節にかけてのフレーズの前半部分でもある。12小節目は、それまでのテーマの終わりであるとともに、次のテーマの始まりになっている。同様に、20小節目もフレーズの終わりであり、始まりでもある。また、この旋律は12小節目で始まって20小節目で一旦終わるが、和声のまとまりは12小節目から19小節目までとなっており、ずれが生じている。こうして「精密に計算し尽くされてバランスが崩れるところで、ある種の連続性が獲得される」(同書、146頁)。この「先へと進む流れを生み出す不規則性」こそが交響曲の本質たる「頌歌の理論」だと考えられていた、とダールハウスはまとめる。不規則さを湛えつつも止めどなく移ろいゆくベートーヴェンの交響曲、その汲みつくすことのできない魅力を表現しようとして、ベートーヴェンの同時代人たちが持ち出してきたのが「頌歌」だったといえよう。

〈譜例1〉

そう考えると、ベートーヴェンの最高傑作のひとつである交響曲第9番の中で実際に頌歌が用いられているのは、どことなく象徴的なことにも思えてくる。この交響曲の第4楽章の歌詞の引用元である「歓喜に寄せて」は、タイトルの英語訳(Ode to Joy)からもわかるように、自由と神々を賛美する頌歌である。ベートーヴェンの中に縷縷と流れていた「頌歌」の伏流が、目に見える形で地表に噴きでてきたのがこの「歓喜の主題」である、とも言えるかもしれない。

そう考えると、ベートーヴェンの最高傑作のひとつである交響曲第9番の中で実際に頌歌が用いられているのは、どことなく象徴的なことにも思えてくる。この交響曲の第4楽章の歌詞の引用元である「歓喜に寄せて」は、タイトルの英語訳(Ode to Joy)からもわかるように、自由と神々を賛美する頌歌である。ベートーヴェンの中に縷縷と流れていた「頌歌」の伏流が、目に見える形で地表に噴きでてきたのがこの「歓喜の主題」である、とも言えるかもしれない。

さて、ベートーヴェンの死後、交響曲の水脈はさまざまに分かれていくこととなった。ひとつの分流がシューベルトである。ちょうどベートーヴェンが初めての交響曲に取り掛かろうかという時期に生まれ、同じウィーンの街で育ったこの温厚な作曲家にとって、ベートーヴェンは身近で、それだけにあまりにも大きな存在であった。「心の底では自分でも、何らかの人物になれるかと期待はしているのですが、しかしベートーヴェンの後でまだ一体誰に、何らかの人物になることができるでしょうか?」(『シューベルトーー友人たちの回想』156頁)という言葉を漏らすほどに、その壁は高かった。ベートーヴェンを意識するあまり、シューベルトは21歳の頃から9年間、交響曲をひとつも完成させることができなかったのである。

交響曲第8番は、この「呪縛の期間」を打ち破って、最晩年に作曲された。その巧みに交錯する主題や、モチーフの精緻な展開からは、ベートーヴェンに迫らんとするシューベルトの意気込みを感じとることもできるだろう。とりわけ第4楽章展開部の主題は象徴的である(譜例2)。二分音符と四分音符から成る音型と、口ずさみやすい順次進行の旋律は、どことなくあの「歓喜の主題」を思い起こさせる。先達の呪縛を克服したシューベルトが書き上げたこの交響曲は、完成の前年に亡くなったベートーヴェンに捧げられたオマージュなのかもしれない。

〈譜例2〉

〈参考〉歓喜の主題

〈参考〉歓喜の主題

ベートーヴェンからシューベルトへ、そしてさらにその先へ。流れ溢れるピンダロスの詩のごとく、交響楽の水流は滔々と続いてゆく。その流れのうちにきらめく数多の音楽を、それを遺した先人たちを、われわれは歓びに満ちた声で、頌めたたえ歌おうではないか。

ベートーヴェンからシューベルトへ、そしてさらにその先へ。流れ溢れるピンダロスの詩のごとく、交響楽の水流は滔々と続いてゆく。その流れのうちにきらめく数多の音楽を、それを遺した先人たちを、われわれは歓びに満ちた声で、頌めたたえ歌おうではないか。

文献表

Hoffmann, E. T. A., “Kreisleriana”, Hoffmanns Werke Bd. 3. herausgegeben von Viktor Schweizer und Paul Zaunert, 1896, Bibliographisches Institut. 〔深田甫訳「クライスレリアーナ」『ホフマン全集』第1巻、1976年、創士社。〕

Koch, H, Chr., Versuch einer Anleitung zur Composition, Band III, Leipzig 1793, Nachdruck Hildesheim, 1969. (https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10598812?q=%28versuch+einer+anleitung+zur+composition%29&page=321 , abgerufen am 20. April 2021.)

Sulzer, J. G., Allgemeine Theorie der Schönen Künste, Leipzig 1794, Nachdruck Hildesheim 1976, Band IV. (https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10574703?q=%28allgemeine+theorie+der+schönen+künste%29&page=494, abgerufen am 20. April 2021.)

ドイチュ、O・E『シューベルトーー友人たちの回想』石井不二雄訳、1978年、白水社。

ダールハウス、K『ベートーヴェンとその時代』杉橋陽一訳、1997年、西村書店。

鈴木一郎訳『ホラティウス全集』2001年、玉川大学出版。