第1回演奏会

2017年11月11日(土)

開場13:00 開演13:30

江戸川区総合文化センター 大ホール

指揮 橘直貴

ピアノ独奏 原島小也可

L.v.Beethoven

序曲『コリオラン』Op.62

ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 Op.37

交響曲第3番 変ホ長調 『英雄』 Op.55

曲目紹介

序曲『コリオラン』

本作は1807年に作曲された演奏会用序曲である。古代ローマの英雄コリオラヌスを主人公とする戯曲を下敷きに作曲されたと言われている。

戯曲の概要は以下のとおりである。コリオラヌスは時の有力者であったが、政治上の理由でローマを追放される。隣国の将軍となった彼はローマへ侵攻するが、母と妻の説得を容れて和平を結んだため、隣国の刺客によって暗殺される―

曲は短く決然とした序奏で幕を開け、すぐにヴァイオリンとヴィオラが第1主題を提示する。この主題は活力と野心にあふれ、コリオラヌスを表していると理解できよう。第2主題はヴァイオリンと木管楽器によって奏される、伸びやかで優美な旋律。典型的なソナタ形式に則って進行し、最後には主人公の運命を象徴するかのように、しめやかに幕を閉じる。

ベートーヴェンは本作と同じ年に交響曲第5・6番の作曲に着手している。特に交響曲第5番の1楽章は、調性や譜面上の発想標語、動機の執拗な反復など本作との類似点を多く含んでいる。本作は交響曲第5番に先駆けて完成されていることから、当時のベートーヴェンの意図を知る上で興味深い作品の一つであると言えよう。

本日のこの曲の演奏は、当団が初めて世に送り出すものである。若いオーケストラの溌剌とした響きを是非ともご堪能あれ。

(文責: 代表)

ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調

はじめに、この曲の成立背景をベートーヴェンの中での「協奏曲」の確立と併せて述べる。彼は生涯に5つのピアノ協奏曲を作曲しているが、この曲はその3番目にして彼が自身の協奏曲の手法を確立した作品である。彼がこの曲を作曲し始めたのはピアノ協奏曲第1番、第2番の初演を成功させた翌年の1766年、ベルリン滞在中のことだと言われている[1]。しかし、この作品の完成は1803年まで待たなければならなかった1。交響曲の作曲を得意としていた彼が「協奏曲」というものに対する自身のスタンスを確固たるものにするには長い時間を要したのである。モーツァルトのピアノ協奏曲を踏襲した古典的様式による第2番、彼独自の様式を模索する第1番を通して、ベートーヴェンはオーケストラとピアノ独奏の調和を目指した。モーツァルトなど、ベートーヴェン以前の作曲家の協奏曲の主流であったオーケストラを伴奏としてピアノソロが旋律を奏でるという従来の形式から脱し、オーケストラにも旋律を与えることで独奏ピアノとのアンサンブルの対比を実現させたのだ[3]。独奏ピアノをオーケストラの一部として生かす一方で、オーケストラに埋もれずにピアノソロが浮き上がってくる。この構造の雛形として世に送り出されたのがこのピアノ協奏曲第3番であると言われている。この曲の完成をもって、ベートーヴェンは彼の代表作である交響曲第3番「英雄」や交響曲第5番「運命」などの名曲を生み出した、いわゆる「傑作の森」と呼ばれる時期に突入していったのである。

次に、この曲の調性にベートーヴェンが込めた思いを考えてみたい。この曲は前曲のコリオラン同様、ハ短調の曲である。ピアニストであり音楽学者でもあるチャールズ・ローゼンによると、ハ短調の作品にはその主題の提示において「ドラマとパトス(情念)」が両立されているという特徴があるとされている[2]。交響曲第5番「運命」や同時期に完成したとされる交響曲第3番「英雄」の「葬送行進曲」と同様、ベートーヴェンが自身の音楽に対して抱いていた情念をハ短調という調性によって劇的に表現しようとしたことが窺える。先ほども述べたが、この曲が完成したのは1803年である。これはベートーヴェンが難聴に苦しみ、かの有名な「ハイリゲンシュタットの遺書」をしたためた1802年の翌年である。おそらく、彼はこの曲の作曲中も日を追うごとに悪化していく難聴への絶望とそれを乗り越えたいという思いとを胸中に抱いていたと思われる。そのような苦悩を表しているのがこのハ短調という調性なのである。

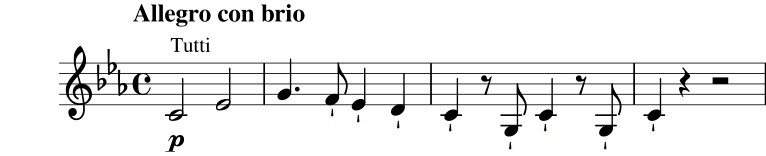

さて、ここからは各楽章について注目してほしいポイントを挙げていく。第1楽章は「ドーミーソーファミ、レ、ド、ソド、ソド」という第1主題によって幕が開く(譜例1)。一方、モーツァルトのピアノ協奏曲第24番の冒頭もハ短調であり、同様の音形で始まっている(譜例2)。このことから、ベートーヴェンが協奏曲を書く上でモーツァルトのこの作品を強く意識していたことが窺える。彼がこのフレーズにどのような思いを込めたかは定かではないが、筆者には彼自身の鬱屈とした感情を表現しようとしたように感じられた。興味深いことに、これと同様のフレーズが交響曲第5番「運命」の第4楽章冒頭にも登場する(譜例3)。彼の心中をあれこれ想像しながら聴いてみると面白いかもしれない。

〈譜例1〉

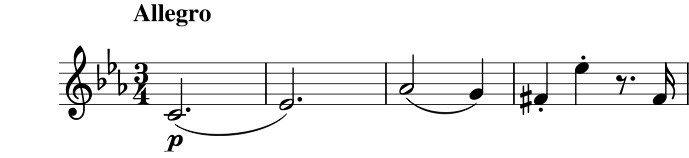

〈譜例2〉

〈譜例2〉

〈譜例3〉

〈譜例3〉

第2楽章はこの曲の主調であるハ短調との共通音を全く持たないホ長調で書かれている。平行調の変ホ長調ではなく、ホ長調が用いられているのである。これはあえて関連性の低い調性にすることで、別世界を表現しようとしたのではないだろうか。すなわち、自身の苦悩を表現しているハ短調に対して、彼の求める救い、苦悩を乗り越えた先の情景を描こうとしているのではないだろうか。この第2楽章は本演奏会では唯一、フラット3つではない調号で書かれた作品である。是非ともベートーヴェンが追い求めた景色を想像しながら、この優しさに溢れた楽章を聴いていただきたい。

第2楽章はこの曲の主調であるハ短調との共通音を全く持たないホ長調で書かれている。平行調の変ホ長調ではなく、ホ長調が用いられているのである。これはあえて関連性の低い調性にすることで、別世界を表現しようとしたのではないだろうか。すなわち、自身の苦悩を表現しているハ短調に対して、彼の求める救い、苦悩を乗り越えた先の情景を描こうとしているのではないだろうか。この第2楽章は本演奏会では唯一、フラット3つではない調号で書かれた作品である。是非ともベートーヴェンが追い求めた景色を想像しながら、この優しさに溢れた楽章を聴いていただきたい。

第3楽章は2/4拍子のロンド形式で書かれた曲である。ロンド主題は冒頭の減7度の下降によって独特の緊張感と荘厳さを与えている(譜例4)。これが独奏ピアノから木管楽器、弦楽器、そしてオーケストラのTuttiへと受け継がれていく。第1主題が終わると管打楽器のファンファーレが鳴り響き、軽やかで踊るようなピアノのソロへと進んでいく。このように、この楽章は基本的に第1主題によって表現される厳しさと、その合間の遊ぶような豊かな旋律との対比によって構成されている。そして最後にはハ長調に転調し、ピアノの技巧的なパッセージを伴うプレストで締めくくられる。この曲の中で筆者が特に注目してほしいと思うのは中間部で提示されるホ長調の旋律である(譜例5)。第2楽章の主調であったこの調をハ短調であるこの楽章で再び用いることで、どこか現実離れした世界と自分の悩み苦しむこの世との繋がりを予感させているように思われる。世界観が移りゆく様子とその劇的な行方にご注目いただければ幸いである。

〈譜例4〉

〈譜例5〉

〈譜例5〉

最後に、今回の演奏会でこの曲のピアノソロを演奏する原島小也可さんから、この曲の魅力についてコメントをいただいたので紹介させていただこう。

最後に、今回の演奏会でこの曲のピアノソロを演奏する原島小也可さんから、この曲の魅力についてコメントをいただいたので紹介させていただこう。

「私は2楽章がお気に入りです。1、3楽章は勇ましく堂々としていてベートーヴェンらしさに溢れていますが、対照的に2楽章はこころのざわめきをゆったりと癒してくれるような穏やかさを保っています。色々なものを抱えてしまった人間を、寄り添いながらユートピアの世界に導いてくれるような印象を受けます。そこは、もしかしたら本当は私たち全員にとっての始まりのところかもしれません。祈りながら大事に大事に弾けたらいいなと思います。」

彼女のピアノ独奏と私たちオーケストラの織りなす立体的な音楽、そして作曲者ベートーヴェンがこの曲に込めた思いをどうぞご堪能いただきたい。

(文責: コンサートマスター)

1このとき完成していたのはオーケストラ部分のみで、1803年4月5日の初演ではベートーヴェン自身がピアノ独奏を即興で演奏したと言われている。独奏部分が完成したのは翌年1804年の7月の再演時であった[2]

交響曲第3番変ホ長調「英雄」

交響曲第3番変ホ長調「英雄」の作曲は、主に1803年のうちに進められた。当時はナポレオン・ボナパルト率いるフランス統領政府が数々の改革を推し進め、ナポレオンへの権力集中が進んだ時代であった。そして1804年、彼は帝政への移行を決断し自らフランスの王座についた。皇帝ナポレオン1世の誕生である。

ベートーヴェンが本交響曲を書くにあたって、多少なりともナポレオンという存在を意識していたことは確かだろう。それは現存する最も重要な一次資料である浄書スコアのタイトルページに、「ボナパルト」という題が書かれていた形跡があることからもうかがい知れる。しかしこの表題はベートーヴェン自身の筆によって激しくかき消されており、初版譜には「英雄交響曲 (Sinfonia Eroica)」という表題とともに、「ある偉大な人物の思い出を祝して (festeggiare il sovvenire di un grand Uomo)」という添え書きが記されているのみだ。

ベートーヴェンがなぜわざわざナポレオンへの献辞を取りやめたのかという謎は、長らく音楽史研究者たちの間で議論の種となってきた。最も有名な説は、フランス革命の自由・平等の精神に共感していたベートーヴェンは、絶対王政に対抗したナポレオンを英雄視していたが、ナポレオン自身が皇帝に即位してしまったという報せを聞いて裏切られたと感じたというものだ。「あの男もまた、平凡な人間に過ぎなかったのか!」、そう叫んで表題を引き裂いたというF. リースの回想はよく知られている。

とはいえこれも一説の域を出ず、他にはナポレオンのライバルであり、のちにスウェーデン国王カール14世となるベルナドット将軍からの作曲依頼に応えたものだとするA. シンドラーの説や、初演に立ち会い2年後に戦死したプロイセン王子ルイ・フェルナンドへ贈ったものだという説などがある。一方で「英雄」という題を掲げてはいるが、内容は決して第6番「田園」のような標題音楽的なものではない。そのため作品内容を見ていく際は、背景に関する議論と一旦距離を置くべきであろう。

ベートーヴェンの自身3曲目となった変ホ長調交響曲は、それまでの第1番ハ長調・第2番ニ長調とは一線を画すものとなっており、同時にハイドン・モーツァルトといった古典派の影響下から大きく飛躍した、いわゆるターニングポイントとも言える交響曲である。具体的な点としては、様式面では1楽章の長大さや、交響曲において異質とも言える葬送行進曲・スケルツォの採用が挙げられる。また作曲技法面では、3本のホルンという後にも先にもなかなか例を見ない編成や、チェロとコントラバスの声部の本格的な分離などが目を引く。

音楽史においてベートーヴェンは、古典派音楽の集大成かつロマン派音楽の先駆けと位置付けられている。その中でも「英雄」は、ベートーヴェンの9つの交響曲のうち最初のロマン派的な側面を持った曲となっている。だからこそ本交響曲は、作曲家ベートーヴェンおよび音楽史全体を概観する際に特に注目するべき作品なのである。

第1楽章はAllegro con brio、ソナタ形式。変ホ長調の主和音が2度強打されるという大胆な手法で幕を開ける。第1交響曲・第2交響曲では、緩徐な序奏部を経てから快速な提示部へ移るというハイドン・モーツァルト由来の構成を踏襲していた。それを思い切って覆してきたあたり、今までとは違う交響曲を書こうというベートーヴェンの意気込みが感じられる。早くも3小節目からチェロによって提示される第1主題は、変ホ長調主和音の分散和音でいたってシンプルなものだ(譜例1)。モーツァルトが初期に書いたジングシュピール「バスティアンとバスティエンヌ」のイントラーダの主題に酷似しており、引用によるものだとする説もある。スフォルツァンドを含むヘミオラの経過を挟み、トゥッティで第1主題が合奏される。

直後に木管楽器とヴァイオリンが掛け合う下降動機は、主題とともに楽章を通して徹底的に使用される重要な音型だ(譜例2)。属調の変ロ長調で現れる第2主題は木管楽器群の和音進行によるものだが、規模としては小さいものであり、すぐに提示部のコデッタに向けて高揚していく。

展開部は実に245小節にも及ぶ長大さであり、第1主題や下降動機が転調を繰り返しながら発展していく。わかりやすく比較すると提示部の約1.6倍の小節数であり、内容の重厚さからしても従来のソナタ形式の定石を覆す充実ぶりである。

展開部の終わりにヴァイオリンのトレモロによる最弱奏の導入が置かれたのち、再現部が始まる。再現部は打って変わって旧来の古典的図式に則っており、回帰した第1主題が転調しながら繰り返されていく。途中1stホルンがヘ長調の主題を吹く箇所があるが、その前40小節ほどと後90小節ほどが長い休みとなっている。これは作曲当時のナチュラルホルンだと、倍音の関係上Es管からF管へ持ち替えて演奏する必要があったためであり、その休みの間は3rdホルンが1stホルンの代わりを果たしている。ヴァルブホルン全盛の現代ではもはやその必要がなくなってしまったが、ホルン3本という独特な編成はこういったシチュエーションで活きていたと言える。

コーダは長大かつ重厚な楽章の終わりに相応しく、トランペット・ティンパニも加えた華やかな強奏となっている。全楽器が参加して最も盛り上がる主題再提示の際、トランペットも旋律を吹き始めるが、オリジナルのスコアではその途中で高いB♭(Es管で記音G)まで上がらずに、1オクターブ低い音を吹くようになっている。一方で伝説の大指揮者ビューローは、高いB♭も含めて全て吹き切るように独自に改変していたらしく、近年でも筆者の知る限りティーレマンやドゥダメルらがそれに倣って演奏している。とはいえオリジナルに忠実な解釈を志向する指揮者も多く、現在では両者が混在している状況となっている。わざわざ高いB♭を回避した理由については諸説あり、音程が合わせにくいため、響きが甲高くなってしまうためなどと推測されている。楽章の最後は、冒頭を想起させるような変ホ長調の主和音をトゥッティで奏して締めくくられる。

〈譜例1〉

〈譜例2〉

〈譜例2〉

第二楽章はAdagio assai、基本的にはロンド形式であるが、三部形式やソナタ形式とも取れる緩徐楽章である。冒頭には葬送行進曲(Marcia funebre)という記載がある。交響曲の一つの楽章を葬送行進曲にしてしまうというのは明らかに異質なことであるし、そもそも長調の交響曲の第2楽章を短調で書くということが一般的ではなかった。また本交響曲をナポレオンに関連させて作曲したとするならば、なぜ当時絶頂期にあった人物に対して葬送の音楽を取り入れたのかという疑問が生じる。

第二楽章はAdagio assai、基本的にはロンド形式であるが、三部形式やソナタ形式とも取れる緩徐楽章である。冒頭には葬送行進曲(Marcia funebre)という記載がある。交響曲の一つの楽章を葬送行進曲にしてしまうというのは明らかに異質なことであるし、そもそも長調の交響曲の第2楽章を短調で書くということが一般的ではなかった。また本交響曲をナポレオンに関連させて作曲したとするならば、なぜ当時絶頂期にあった人物に対して葬送の音楽を取り入れたのかという疑問が生じる。

冒頭のロンド主題は葬送のテーマにふさわしく(譜例3)、各弦楽器の低音域でささやくように(sotto voce)という表記のもと重々しく奏される。独特な付点のリズムや低弦セクションの前打音が、葬送の性格を的確に表している。主題はオーボエに受け継がれ、並行調かつ交響曲全体の調性である変ホ長調へと展開していく。木管楽器が旋律を担当している間、弦楽器が運命動機にも似たダダダダンというリズムを打つのが興味深い。

第1副部は長調へ(Maggiore)という指示とともに、ハ長調ののびやかなテーマが木管楽器によって示され、フーガの様相を見せながら次第に明るさを増していく。ハ長調のまま一旦頂点に達したのち、短調へ(Minore)との指示があり再びロンド主題が回帰するが、第1ヴァイオリンによる旋律はすぐ悲痛な第2副部に取って代わられる。ヘ短調の旋律は第2ヴァイオリンによって導入され、再びフーガ形式でオーケストラ全体へと波及していく。トランペット・ティンパニの打撃やホルンの印象的な長調の旋律を経て、曲調は最高潮を迎える。

ロンド主題の再々回帰は、息を切らしているかのような休符を挟んだ形で奏され、一部にティンパニの運命動機などのアクセントを加えながら冒頭と似た進行を辿っていく。そしてヴァイオリンの鋭い八分音符の音型からコーダへ突入し、沈痛なティンパニの弱打を伴いながら行進の終わりへ向けて次第に落ち着いていく。

〈譜例3〉

第3楽章はAllegro vivace、複合三部形式のスケルツォ。今となっては珍しくない交響曲のスケルツォ楽章だが、ハイドンやモーツァルトの時代はメヌエットが一般的に用いられていたため、当時の聴衆には目新しく感じられただろう。

第3楽章はAllegro vivace、複合三部形式のスケルツォ。今となっては珍しくない交響曲のスケルツォ楽章だが、ハイドンやモーツァルトの時代はメヌエットが一般的に用いられていたため、当時の聴衆には目新しく感じられただろう。

主部は弦楽器による四分音符の刻みから始まる。この音型は4分の3拍子に対するヘミオラとなっている。主題はオーボエによる明るくリズミカルなもので(譜例4)、この楽章の性格を決定づけ、徹底して反復されていく。

トリオ部はこの曲の白眉でもあるホルン三重奏で、楽器の特性を生かした信号様のフレーズとなっている。当時のナチュラルホルンでは倍音の関係上出すことができない音も含まれており、ストップ奏法を多用して演奏していたものと考えられている。ベートーヴェンは特にこのストップ奏法に気を遣いながら作曲しており、その独特な金属音が緊張感を持った和音の際に奏されるよう配慮して書いている。現代のヴァルブホルンを用いる上ではなかなか意識されないが、ベートーヴェンがナチュラルホルンの特性を熟知していたことを示す良い例である。

主部の再現はほぼ冒頭をなぞる形となっているが、途中で2分の2拍子となる部分があり、聴き手に強烈な印象を与える。最後に20小節の小規模なコーダを経て、楽章は性急に切り上げられる。

〈譜例4〉

第4楽章はAllegro molto、主題と変奏からなる自由な変奏曲形式。主題はベートーヴェンが1801年に完成させたバレエ音楽「プロメテウスの創造物」の終曲に由来している。作曲者本人はこのプロメテウス主題を相当気に入っていたようで、1802年にはこれを用いてピアノ独奏用の「15の変奏曲とフーガ」を書いている。この変奏曲は俗にエロイカ変奏曲とも呼ばれているが、作られた経緯を考えればプロメテウス変奏曲という呼称が正しいだろう。

第4楽章はAllegro molto、主題と変奏からなる自由な変奏曲形式。主題はベートーヴェンが1801年に完成させたバレエ音楽「プロメテウスの創造物」の終曲に由来している。作曲者本人はこのプロメテウス主題を相当気に入っていたようで、1802年にはこれを用いてピアノ独奏用の「15の変奏曲とフーガ」を書いている。この変奏曲は俗にエロイカ変奏曲とも呼ばれているが、作られた経緯を考えればプロメテウス変奏曲という呼称が正しいだろう。

楽章は弦楽器による急速な下降音階で堰を切ったように始まるが、すぐに属和音のフェルマータを置いて休止する。主題を弦楽器がユニゾンのピッツィカートで提示するが、この時扱われる主題はプロメテウス主題のバス声部のみである(譜例5)。バス声部のみの主題による変奏を2つ経た後、満を持してプロメテウス主題のソプラノ旋律が木管楽器によって明るく歌われる(譜例6)。最初のハ短調のフガートによる変奏を皮切りに、フルートの細かく跳ねるようなニ長調の変奏、当時の流行りであったトルキッシュマーチのリズムによる変奏など、様々に色を変えながら壮大な曲想へと向かい、属和音のフェルマータで一旦終止する。

木管楽器によるPoco Andanteの落ち着いた変奏から再開すると、いよいよ最後の変奏である堂々としたホルンと低弦楽器中心のテーマが現れる。そして弦楽器と木管楽器のささやくような掛け合いがあってから、冒頭に似た怒涛の勢いの下降音型に突入し、Prestoのコーダが壮絶なクライマックスを築く。「英雄」全曲の幕が一気に閉じられる瞬間だ。

〈譜例5〉

〈譜例6〉

〈譜例6〉

(文責: 発起人)

(文責: 発起人)